El 40% de los pacientes con hombro congelado desarrolla un trastorno crónico.

¿Por qué ocurre esto?

¿Cuáles son las causas del hombro congelado?

En el artículo de hoy hablaremos de todo esto y de cómo la fisioterapia puede ayudar en pacientes con capsulitis retráctil.

¿Qué es y cómo se diagnostica el hombro congelado?

El hombro congelado, también denominado como capsulitis retráctil o periartritis articular, es un trastorno caracterizado por dolor intenso y una progresiva pérdida de movilidad activa y pasiva de la articulación glenohumeral.

Se produce porque la cápsula articular, normalmente elástica, se inflama y se vuelve más gruesa y rígida.

El diagnóstico es fundamentalmente clínico. El rasgo distintivo es la pérdida marcada de movilidad pasiva, especialmente en rotación externa.

Las pruebas de imagen (como la resonancia o la ecografía) pueden ayudar a descartar otras patologías (roturas del manguito, artrosis, calcificaciones), pero no son imprescindibles para confirmar la capsulitis.

En fases iniciales, la confusión con otras lesiones de hombro es frecuente, de ahí la importancia de valorar siempre la restricción capsular característica.

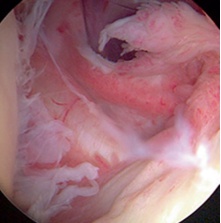

¿Cómo se ve un hombro sano y uno con fibrosis?

En una capsulitis de hombro, la estructura típica de colágeno se ve alterada por la fibrosis gradual de esta membrana de tejido conjuntivo y el engrosamiento de la membrana sinovial adyacente.

Estos cambios fibróticos van acompañados de inflamación, neoangiogénesis y neoinervación.

La consecuencia es una reducción del volumen de la articulación y un aumento de la rigidez de la cápsula, lo que provoca una restricción del movimiento y dolor.

Los cambios que se osbservan mediante una artroscopia son los siguientes:

¿Cuáles son las fases del hombro congelado y cuánto tiempo dura una capsulitis?

La evolución natural del hombro congelado suele dividirse en tres fases:

- Fase dolorosa o de congelación (2-9 meses): dolor progresivo, sobre todo nocturno, acompañado de limitación gradual de la movilidad.

- Fase rígida o congelada (4-12 meses): el dolor disminuye, pero la pérdida de movilidad activa y pasiva es máxima.

- Fase de resolución o descongelación (5-24 meses): mejora progresiva de la movilidad, aunque no siempre se recupera el rango completo.

En total, el proceso puede durar entre 1 y 3 años, aunque no siempre se recupera al 100 %.

Factores como la diabetes, la obesidad o la ansiedad pueden prolongar la duración y favorecer la cronificación, algo que se desarrollará más adelante en este artículo.

Diagnóstico diferencial de la capsulitis retráctil

El hombro congelado comparte síntomas con otras patologías de hombro, por lo que es importante diferenciarlas:

- Tendinopatía del manguito rotador: dolor al movimiento activo, sobre todo en elevación, pero la movilidad pasiva se conserva.

- Rotura del manguito rotador: la limitación se debe a debilidad y no a rigidez capsular. El paciente intenta mover el brazo pero le falta fuerza, mientras que en la capsulitis la restricción es activa y pasiva.

- Artrosis glenohumeral: cursa con dolor y limitación progresiva, pero en la imagen aparecen osteofitos y cambios degenerativos. En la capsulitis, la radiografía suele ser normal.

- Tendinopatía calcificante: dolor agudo e intenso, también nocturno, pero se identifica fácilmente en radiografía o ecografía por la presencia de depósitos cálcicos.

- Radiculopatía cervical: puede simular dolor de hombro, pero se acompaña de síntomas neurológicos (parestesias, irradiación, déficit de fuerza) y no de rigidez capsular global.

Síntomas característicos del hombro congelado que no puedes perder de vista en el diagnóstico diferencial

El signo diferencial más importante es la pérdida de movilidad pasiva, especialmente en rotación externa, que casi nunca aparece en otras patologías del hombro.

Por otro lado, el dolor nocturno es un rasgo clínico típico, especialmente en la fase inicial. Se explica porque la inflamación capsular genera un aumento de la presión intraarticular al permanecer en reposo y por la falta de estímulos mecánicos que, durante el día, ayudan a modular el dolor.

Además, los cambios en la vascularización y la liberación de mediadores inflamatorios tienden a intensificarse en reposo nocturno, lo que contribuye a despertares frecuentes y dificultad para dormir sobre el lado afectado.

En resumen, la combinación de dolor nocturno intenso con limitación pasiva marcada en rotación externa es probablemente el criterio clínico más útil para diferenciar la capsulitis de otras patologías del hombro.

¿Cuáles son las causas del hombro congelado?: fisiopatología

La capsulitis retráctil se entiende hoy como un proceso inflamatorio y fibrótico de la cápsula glenohumeral.

En las fases iniciales, se produce una activación exagerada del sistema inmune local, con infiltración de células inflamatorias en la membrana sinovial. Esta respuesta provoca dolor y rigidez temprana.

Posteriormente, se desencadena un aumento en la producción de fibroblastos y miofibroblastos, células encargadas de sintetizar colágeno. Cuando esta actividad se mantiene en exceso, la cápsula articular se engrosa, pierde elasticidad y se vuelve más rígida. Este remodelado tisular explica la pérdida progresiva de movimiento característica del hombro congelado.

A nivel molecular, se ha observado una alteración en la regulación de citoquinas y factores de crecimiento (como TGF-β y VEGF), que favorecen la angiogénesis y la fibrosis. Estos mecanismos contribuyen a que la cápsula se convierta en un tejido más denso, menos vascularizado y con mayor resistencia al estiramiento.

En resumen, el hombro congelado es el resultado de un círculo vicioso entre inflamación, proliferación celular y depósito de colágeno. Primero duele e inflama, después se endurece y se “retrae” la cápsula. Esta es la base fisiopatológica que explica la clínica inicial y que, en algunos casos, puede evolucionar hacia formas crónicas si se mantienen otros factores predisponentes.

Causas de la cronificación del hombro congelado

La evidencia científica parece apuntar a que el 40% de los pacientes afectados de capsulitis retráctil sufren una cronificación del proceso patológico.

Parece que los factores que influyen en tal cronificación, son:

- Factores psicológicos. El estrés, la ansiedad o la depresión pueden amplificar la percepción del dolor o generar respuestas inflamatorias persistentes que dificultan la recuperación normal.

- Alteraciones metabólicas y endocrinas. Condiciones como la diabetes, resistencia a la insulina o trastornos tiroideos predisponen a procesos fibrosos crónicos y favorecen una evolución más lenta.

- Inflamación crónica de bajo grado. Un estado inflamatorio leve, persistente e “invisible” puede mantener activados mediadores celulares que perpetúan la fibrosis capsular.

- Infección subclínica (microinfección latente). Se ha detectado la presencia de bacterias (como la Propionibacterium acnes) en la cápsula articular, lo que podría mantener la inflamación sin producir síntomas sistémicos evidentes.

- Disfunción mitocondrial/estrés oxidativo. Las células del tejido capsular pueden sufrir alteraciones en su metabolismo energético, lo que favorece la producción de radicales libres y daño persistente.

- Susceptibilidad genética/predisposición individual. Polimorfismos en genes relacionados con la proliferación celular, la producción de colágeno o rutas inmunológicas (por ejemplo, genes Wnt) podrían predisponer a una evolución crónica.

Tratamiento integrativo del hombro congelado

La última evidencia científica apunta a que el tratamiento del hombro congelado debería ir más allá de centrarse solo en el dolor y la rigidez.

La visión integrativa propone actuar también sobre los factores que pueden favorecer la cronificación. Los enfoques de tratamiento que la evidencia propone son:

- Ejercicio y terapia física. El ejercicio en el hombro congelado sigue siendo la piedra angular. Programas de ejercicio progresivo y adaptado a la tolerancia del paciente han mostrado mejoras consistentes en dolor y función.

La combinación con técnicas de terapia manual y otras técnicas analgésicas, pueden mejorar la movilidad en fases concretas. - Factores metabólicos e inflamación de bajo grado: en personas con diabetes, resistencia a la insulina o síndrome metabólico, el riesgo de evolución crónica es mayor. La literatura destaca la importancia de un buen control metabólico, ya que la inflamación de bajo grado actúa como motor de la fibrosis capsular.

- Microbiota y probióticos: el artículo de Navarro-Ledesma y colaboradores (2024), sugiere que la microbiota intestinal podría tener un papel en la modulación de la inflamación. Aunque la evidencia aún es emergente, abre la puerta a considerar que un intestino equilibrado podría favorecer una mejor respuesta inmunológica.

- Estrés, ansiedad y sistema nervioso: los factores psicológicos influyen en la percepción de dolor y en la evolución clínica. Estrategias de educación, apoyo psicológico y técnicas de regulación del estrés pueden tener un papel complementario importante.

- Alimentación antiinflamatoria: reducir el consumo de ultraprocesados y grasas de mala calidad, al tiempo que se priorizan fuentes de omega-3 (pescado azul, nueces, semillas de lino), puede favorecer un entorno menos inflamatorio.

No se trata de una solución por sí sola, pero sí de un contexto metabólico más favorable para la recuperación capsular.

Uso prudente de antiinflamatorios: la investigación advierte que el consumo prolongado de AINEs puede interferir con los mecanismos naturales de resolución de la inflamación. Esto no significa que no tengan su lugar, sino que su uso debería ser limitado en el tiempo y siempre dentro de un plan terapéutico claro.

Saber cómo actuar ante cualquier problema de hombro: esta guía es un buen primer paso

✅ Claves que debe contener tu valoración para construir un buen plan de tratamiento.

✅ Los test que de verdad necesitas saber para hacer una exploración eficaz (y no, no son 50. Hay 4 fundamentales).

✅ Las bases de la ecografía de hombro desde una perspectiva práctica.

✅ Qué principios debe seguir el ejercicio terapéutico para ser eficaz.

Regístrate ahora y recibirás la guía a través de un grupo de WhatsApp

Para ir más allá en la valoración y ecografía del hombro congelado

TODAS LAS RESPUESTAS EN NUESTRO VÍDEO DE YOUTUBE

Conclusiones

El hombro congelado es una condición compleja que va más allá de un simple problema articular. Su fisiopatología combina inflamación, proliferación de fibroblastos y depósito excesivo de colágeno, lo que lleva a la rigidez capsular característica. Aunque clásicamente se describen tres fases clínicas con duración total de 1 a 3 años.

La evidencia actual indica que alrededor del 40 % de los casos evolucionan hacia formas crónicas. Factores como la diabetes, la obesidad, el estrés o la inflamación de bajo grado actúan como motores de esta cronificación. Por eso, resulta clave comprender el hombro congelado desde una perspectiva integrativa, considerando tanto los mecanismos locales como los determinantes sistémicos.

En este marco, la fisioterapia sigue siendo el pilar fundamental del tratamiento, pero su eficacia puede potenciarse si se tiene en cuenta la influencia de aspectos metabólicos, psicológicos y de estilo de vida. La investigación en marcha abre nuevas vías de abordaje, aunque algunas de ellas todavía requieren más evidencia para consolidarse en la práctica clínica.

Bibliografía

- Navarro-Ledesma, S., Morales-Asencio, J. M., Pruimboom, L., & Luque-Suarez, A. (2024). Frozen shoulder as a multiorgan disease: Rethinking the pathophysiology and management from an integrative perspective. Frontiers in Physiology, 15, 1248612. https://doi.org/10.3389/fphys.2024.1248612

- Wong, C. K., Levine, W. N., & Deo, K. (2023). Pathophysiology and management of frozen shoulder: Current concepts. Journal of Shoulder and Elbow Surgery, 32(5), 929–940. https://doi.org/10.1016/j.jse.2022.12.009

- Zuckerman, J. D., & Rokito, A. (2011). Frozen shoulder: A consensus definition. Journal of Shoulder and Elbow Surgery, 20(2), 322–325. https://doi.org/10.1016/j.jse.2010.07.008

- Millar, N. L., Meakins, A., Struyf, F., Willmore, E., Campbell, A. L., Kirwan, P. D., Akbar, M., Moore, L., Ronquillo, J. C., Murrell, G. A. C., … & Rodeo, S. A. (2022). Frozen shoulder. Nature Reviews Disease Primers, 8, Article 59. https://doi.org/10.1038/s41572-022-00386-2

Comentarios recientes